Die Leistung von Lasern hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Präzision und Qualität in Laserprozessen. Die Konsequenz: Gerade Laser mit hohen Leistungen müssen gemessen werden. Werfen wir einen Blick auf die Methoden, die extreme Wärmelasten am Absorber vermeiden oder ableiten und Laserstrahlen sicher messen.

Immer höhere Leistung

Laser mit hohen Leistungen werden heute in zahlreichen Prozessen in der Materialbearbeitung als Werkzeug genutzt. In wirtschaftlicher Hinsicht ebneten sinkende Preise pro Kilowatt Laserleistung und schnellere Bearbeitungszeiten den Weg dazu. Technisch wurde eine Vielzahl neuer Lasersysteme mit unterschiedlichen Wellenlängen entwickelt, mit denen sich auch neuartige Materialien schnell und präzise bearbeiten lassen. Während in Schweißprozessen meist Laser mit einer maximalen Leistung von 8 bis 10 kW genutzt werden, sind selbst 60 kW Laser in Schneidanlagen heute keine Seltenheit mehr. Eine – insbesondere in Europa noch recht neue Anwendung – arbeitet mit noch höheren Laserleistungen: Direktenergiesysteme in der Verteidigungstechnik nutzen Laserleistungen jenseits der 100 kW. Doch wie lassen sich so hohe Laserleistungen messen?

© Ophir

Kurze Messdauer, hohe Genauigkeit

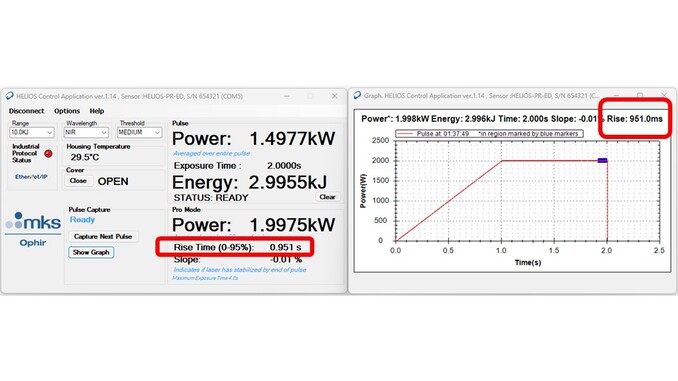

Grundsätzlich kommen bei der Messung von hohen Laserleistungen unterschiedliche Messverfahren in Frage: thermisch, kalorimetrisch und die sogenannte Power-from-Pulse-Methode. Letztere bietet sich insbesondere in der automatisierten Fertigung an, um die Laserleistung schnell, vergleichbar und ohne Wasserkühlung zu erfassen. Verwendet wird die Power-from-Pulse-Messung beispielsweise in der Ophir® Helios Produktfamilie. Die Messgeräte erfassen Energie und Pulsdauer einzelner Pulse und berechnen daraus sehr präzise Laserleistung bis zu 12 kW. Aufgrund der kurzen Messdauer lassen sich die Laserstrahlen direkt vor deren Anwendung im Prozess überprüfen. Die Anwender stellen damit sicher, dass die geforderte Leistungsdichte auf Materialebene eingehalten wird.

Die neueste Version des Messgeräts, das auf der Laser World of Photonics erstmals in Europa zu sehen war, optimiert das Verfahren noch weiter: Das Ophir Helios Pro Leistungsmessgerät überwacht bei der Energiemessung zusätzlich die Pulsform bei der Messung und berücksichtigt die Ergebnisse bei der Leistungsberechnung. Effekte, die beispielsweise aus einer langsamen Pulsanstiegszeit beim Einschalten des Lasers resultieren, werden damit korrigiert.

© Ophir

Ultrahohe Leistung messen

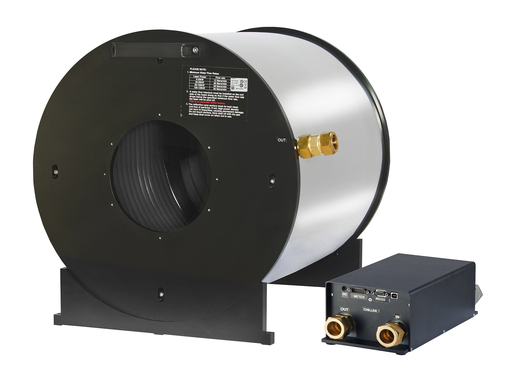

Höhere Laserleistungen weit über 12 kW hinaus werden in der Regel kalorimetrisch gemessen. Der Laserstrahl erwärmt das Wasser im Messgerät, und aus der Temperaturdifferenz berechnet das jeweilige Messgerät anschließend die Leistung des Laserstrahls. Nach diesem Messprinzip arbeitet unter anderem der Leistungssensor Ophir 70K-W. Auf der Laser World of Photonics stellte MKS eine neue Version des Sensors vor. Das Unternehmen integriert ab sofort auch hier die Power-from-Pulse-Technologie und erweitert damit den Messbereich auf bis zu 100 kW. Die zusätzliche Funktionalität richtet sich aktuell vor allem an die Entwickler von Hochenergie-Waffensystemen (High Energy Laser Weapon Systems – HELWS), die schnelle Laserbursts mit hoher Energie nutzen. Rein kalorimetrische Leistungssensoren mit einer Reaktionszeit von 40 Sekunden können diese Bursts nicht erfassen. Das einzigartige Design des 70K-W-Lasersensors kombiniert präzise Leistungsmessung und Strahlableitung in einem Gerät.

Sicherheit bei extrem hohen Leistungen

Mit steigender Laserleistung nehmen auch die Sicherheitsvorkehrungen bei den Sensoren zu. Entscheidend ist hier unter anderem die geringe Rückstreuung eines Sensors. Sie mag bei Lasern im unteren Watt-Bereich zu vernachlässigen sein, bei einem 150-kW-Laser stellt eine Rückstreuung von mehr als einem Prozent durchaus ein Sicherheitsrisiko dar. Sensoren in dieser Leistungsklasse werden weltweit nur von wenigen Unternehmen angeboten. Erst dieses Jahr stellte MKS einen neuen kalorimetrischen Sensor für die Messung von Laserleistungen bis auf 150 kW vor. Die Rückstreuung des Sensors liegt bei weniger als 0,5 Prozent.

© Ophir

Ganzheitliche Strahldiagnostik für Hochleistungslaser

Laser mit hohen Leistungen zu messen, ist eine echte Herausforderung. Die Überprüfung der Leistung ist dabei nur der erste Schritt. Die Entwicklung höherwertiger Linsen und Spiegel erlaubt es, den Strahl genauer zu fokussieren, um damit exaktere Schnitte mit geringer Schnittfuge auszuführen. Hier sind weitere Strahlparameter wie beispielsweise Fokusposition, Fokusshift oder Strahlkaustik entscheidend. Um diese Parameter des Laserstrahls zuverlässig zu ermitteln, lassen sich berührungslos arbeitende Messgeräte wie das Ophir BeamWatch® mit den 70K-W- oder 150 K-W-Sensoren kombinieren.

Autor:

Sven Kern, Regional Sales Manager Ophir I MKS

Web:

www.ophiropt.com